En prolongement: "Stratégie de réhabilitation des services écosystémiques au cœur de la ville de Troyes par une approche d'écologie territoriale" http://prezi.com/p5eja1nqrteo/presentation-amenagement-ecosystemique/

**********************************************

La géo-ingénierie est une démarche d’atténuation des problèmes associés aux changements climatiques à l’échelle de la planète. Les conséquences des changements climatiques sont très divers et donc difficiles à prévoir. De nos jours, les changements climatiques sont grandement associés aux émissions de GES de source anthropique. Dans le futur, pour ne pas contribuer davantage au changement climatique et avec l’augmentation du prix des combustibles fossiles, les sociétés auront avantage à avoir recours aux ressources locales pour subvenir à leurs besoins. Toutefois, les changements climatiques ne sont qu’une partie des problèmes liés au développement de l’humanité. Sans intervention, la désertification qui toucherait actuellement plus des deux tiers du monde, et l’augmentation de la population mondiale vont mettre en péril la capacité des peuples à subvenir à leurs besoins.

1. Les méthodes considérées pour une géo-ingénierie du climat ne s’attaquent pas aux problèmes actuels de l’humanité mais sont des solutions aux problèmes anticipés du climat.

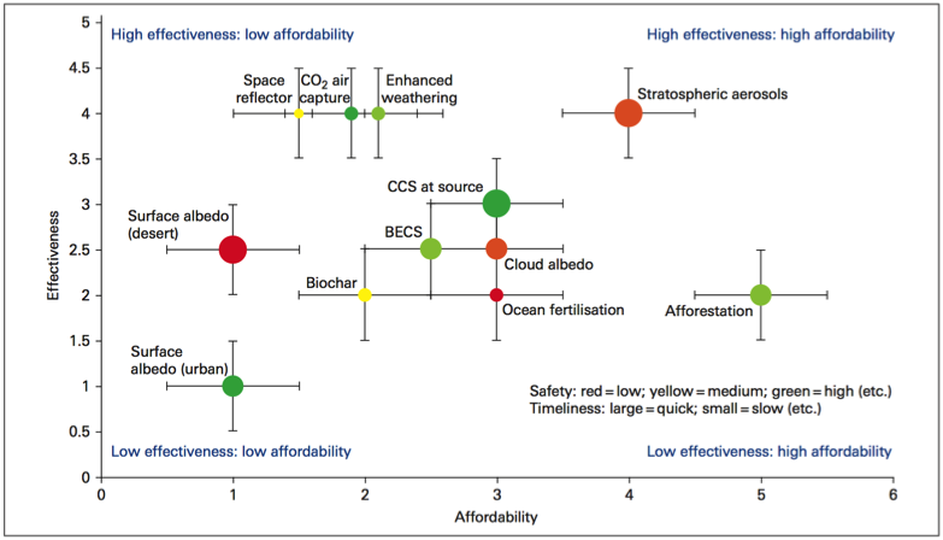

La Royal Society britannique a réalisé une étude préliminaire concernant la géo-ingénierie du climat publiée en septembre 2009. Les techniques considérées pour la géo-ingénierie sont divisées en deux types, celles qui visent à retirer le CO2 de l’atmosphère (CDR), et celles qui visent à empêcher une partie du rayonnement solaire de parvenir à la surface terrestre (SRM). La figure suivante tirée de ce rapport permet de voir l’évaluation de ces techniques en termes d’efficacité et de coûts évalués pour leur déploiement.

**********************************************

La géo-ingénierie est une démarche d’atténuation des problèmes associés aux changements climatiques à l’échelle de la planète. Les conséquences des changements climatiques sont très divers et donc difficiles à prévoir. De nos jours, les changements climatiques sont grandement associés aux émissions de GES de source anthropique. Dans le futur, pour ne pas contribuer davantage au changement climatique et avec l’augmentation du prix des combustibles fossiles, les sociétés auront avantage à avoir recours aux ressources locales pour subvenir à leurs besoins. Toutefois, les changements climatiques ne sont qu’une partie des problèmes liés au développement de l’humanité. Sans intervention, la désertification qui toucherait actuellement plus des deux tiers du monde, et l’augmentation de la population mondiale vont mettre en péril la capacité des peuples à subvenir à leurs besoins.

1. Les méthodes considérées pour une géo-ingénierie du climat ne s’attaquent pas aux problèmes actuels de l’humanité mais sont des solutions aux problèmes anticipés du climat.

La Royal Society britannique a réalisé une étude préliminaire concernant la géo-ingénierie du climat publiée en septembre 2009. Les techniques considérées pour la géo-ingénierie sont divisées en deux types, celles qui visent à retirer le CO2 de l’atmosphère (CDR), et celles qui visent à empêcher une partie du rayonnement solaire de parvenir à la surface terrestre (SRM). La figure suivante tirée de ce rapport permet de voir l’évaluation de ces techniques en termes d’efficacité et de coûts évalués pour leur déploiement.

Figure 1. (Source : Royal Society, 2009)

Décrite dans le rapport de la Royal Society, l’afforestation fait partie des méthodes CRD dites « land-based ». On estime que les écosystèmes terrestres absorbent environ 30% des émissions de CO2 provenant de l’utilisation des combustibles fossiles et de celles provenant de la déforestation. Il est reconnu que la transformation d’un quart des surfaces terrestres en surface pour l’agriculture conventionnelle, ayant gravement diminué la capacité des sols à retenir le carbone, a joué un rôle important dans la modification du cycle du carbone. L’afforestation telle que présentée dans ce rapport ne s’effectue pas en synergie avec une agriculture nouvelle qui s’inspire de la nature. En servant l’augmentation des zones forestières, elle s’oppose aux zones agricoles et s’expose à des pressions sociales qui diminuent son acceptabilité. Interprétée ainsi, l’afforestation n’est clairement pas une manière efficace de lutter contre les changements climatiques. (Royal Society, 2009)

2. Des méthodes plus holistiques existent pour réhabiliter les écosystèmes dégradés et leur déploiement à grande échelle renferme un potentiel sous estimé.

Contrairement aux autres techniques CRM étudiées, l’afforestation peut agir sur plusieurs autres bienfaits que la simple régulation du CO2 dans l’atmosphère (Corner et Pidgeon, 2010). L’efficacité réelle de cette méthode réside dans la panoplie de services écosystémiques que les arbres peuvent rendre à travers les quatre types de services (régulation, support, approvisionnement, culturels). D’autres approches comme l’agroécologie (Kumaraswamy et Kunte, 2013) et la gestion holistique des pâturages (Savory, 2012) sont deux exemples des techniques qui vont bien plus loin que la simple afforestation. En plus de créer des habitats pour supporter la biodiversité actuelle, ces méthodes holistiques visent à réhabiliter les sols et à optimiser l’utilisation des ressources hydriques. Ces aménagements visent à long terme à générer une source de matériaux, d’énergie et de nourriture pour les communautés à proximité avec un minimum d’entretien. La régulation de l’eau s’ajoute à une régulation du carbone et permet de réduire l’impact des changements climatiques par exemple sur la désertification. Bien que ces avantages soient identifiés dans le rapport de la Royal Society, la potentielle réduction des émissions engendrée par le développement d’une agriculture qui améliore la fertilité des sols est décrite comme limitée.

À mon sens, cette opposition entre les spécialistes des techniques de géo-ingénierie et les scientifiques qui s’intéressent aux méthodes holistiques est fondée sur deux éléments majeurs. D’abord, sur les aspects théoriques, les deux approches sont opposées par la "vision du monde" dont elles sont issues. La "vision du monde" est définie comme étant une combinaison des orientations et de la compréhension du fonctionnement du monde qu’une personne utilise pour discriminer le possible de l’impossible et faire des choix en conséquence (Van Opstal et Hugé, 2012). La pensée scientifique disciplinaire propre à la vision moderne du monde serait sceptique à des approches transdisciplinaires visant ultimement à resserrer les liens entre l’homme et la nature. Une autre différence majeure entre ces approches est la gouvernance nécessaire à l’élaboration de ces dernières. La plupart des techniques étudiées dans le cadre de la géo-ingénierie du climat font appel à des spécialistes hautement qualifiés dans différentes disciplines scientifiques. En contrepartie, la gestion holistique des pâturages, par exemple, vise à éduquer les citoyens pour leur donner le pouvoir de subvenir à leurs besoins tout en améliorant la qualité de l’environnement. L’évaluation de l’efficacité de cette méthode ne doit donc pas se limiter à la capacité de celle-ci à retirer du carbone de l’atmosphère (Briske et al. 2013). Il faut considérer qu’elle peut être réalisée par une grande partie de la population avec la motivation évidente d’une qualité de vie rehaussée par l’aggradation des services écosystémiques fournis par l’environnement local à moyen et à plus long terme. L’éducation à un développement humain plus harmonieux prend malgré tout du temps, mais celle-ci peut entraîner une amélioration globale de la biocapacité planétaire tout en accélérant l’indépendance énergétique des communautés qui y participent.

Conclusion

L’influence du développement humain sur la planète est tel que certains experts ont déclaré l’existence d’une nouvelle ère géologique, l’anthropocène (Crutzen, 2002). Pour y faire face, la réalisation d’une intervention à grande échelle dans le but de rétablir l’équilibre naturel des gaz dans l’atmosphère est de plus en plus souvent envisagée. D’une part, la géo-ingénierie, telle qu’elle est actuellement définie dans le milieu scientifique, mérite d’être étudiée avec la plus grande attention. D’autre part, la puissance combinée des actions humaines a sans contredit démontré sa capacité à transformer rapidement le visage de la Terre. Pour rapprocher les visions du monde divergentes à travers le monde, certains chercheurs proposent de définir le développement durable comme une vision du monde en construction favorisant un développement éthique en harmonie avec la nature. Même si elles semblent opposées, les approches plus analytiques pourraient permettre de démontrer l’efficacité des approches holistiques du moment que les indicateurs d’évaluation employés représentent une pluralité de critères. Sans une plus grande ouverture dans les milieux scientifiques, les méthodes alternatives risquent de rester marginales avec un impact potentiel difficile à mesurer.

Références

Corner, A. et Pidgeon, N. (2010) Geoengineering the climate : The social and ethical implications. In Environment : Science and Policy for Sustainable Development. Vol. 52. P. 24-37

Crutzen, P.J. (2002) The geology of mankind. In Nature. No 415. [En ligne] http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6867/full/415023a.html

Kumaraswamy, S. et Kunte, K. (2013) Integrating biodiversity and conservation with modern agricultural landscapes. In Biodiversity Conservation. Vol. 22, P. 2735-2750.

Savory, A. (2012) A new context, A new Framework. In Savory Institute. [En ligne] http://www.savoryinstitute.com/media/40632/HOLISTIC-CONTEXT.pdf

The Royal Society (2009) Geoengineering the climate – Science, gouvernance and uncertainty. In The Royal Society. 82p. [En ligne] http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/policy/publications/2009/8693.pdf

Van Opstal, M. et Hugé, J. (2012) Knowledge for sustainable development : a worldviews perspective. In Environment, development and sustainability. Vol. 15, P.687-709

Sacks, A.D. (2013) The Fight Against Global Warming : A failure and A fix. In Savory Institute. [En ligne] http://swelterdesigns.com/climate_articles/the%20fight%20against%20global%20warming%20-%20a%20failure%20and%20a%20fix%20r13.pdf

2. Des méthodes plus holistiques existent pour réhabiliter les écosystèmes dégradés et leur déploiement à grande échelle renferme un potentiel sous estimé.

Contrairement aux autres techniques CRM étudiées, l’afforestation peut agir sur plusieurs autres bienfaits que la simple régulation du CO2 dans l’atmosphère (Corner et Pidgeon, 2010). L’efficacité réelle de cette méthode réside dans la panoplie de services écosystémiques que les arbres peuvent rendre à travers les quatre types de services (régulation, support, approvisionnement, culturels). D’autres approches comme l’agroécologie (Kumaraswamy et Kunte, 2013) et la gestion holistique des pâturages (Savory, 2012) sont deux exemples des techniques qui vont bien plus loin que la simple afforestation. En plus de créer des habitats pour supporter la biodiversité actuelle, ces méthodes holistiques visent à réhabiliter les sols et à optimiser l’utilisation des ressources hydriques. Ces aménagements visent à long terme à générer une source de matériaux, d’énergie et de nourriture pour les communautés à proximité avec un minimum d’entretien. La régulation de l’eau s’ajoute à une régulation du carbone et permet de réduire l’impact des changements climatiques par exemple sur la désertification. Bien que ces avantages soient identifiés dans le rapport de la Royal Society, la potentielle réduction des émissions engendrée par le développement d’une agriculture qui améliore la fertilité des sols est décrite comme limitée.

À mon sens, cette opposition entre les spécialistes des techniques de géo-ingénierie et les scientifiques qui s’intéressent aux méthodes holistiques est fondée sur deux éléments majeurs. D’abord, sur les aspects théoriques, les deux approches sont opposées par la "vision du monde" dont elles sont issues. La "vision du monde" est définie comme étant une combinaison des orientations et de la compréhension du fonctionnement du monde qu’une personne utilise pour discriminer le possible de l’impossible et faire des choix en conséquence (Van Opstal et Hugé, 2012). La pensée scientifique disciplinaire propre à la vision moderne du monde serait sceptique à des approches transdisciplinaires visant ultimement à resserrer les liens entre l’homme et la nature. Une autre différence majeure entre ces approches est la gouvernance nécessaire à l’élaboration de ces dernières. La plupart des techniques étudiées dans le cadre de la géo-ingénierie du climat font appel à des spécialistes hautement qualifiés dans différentes disciplines scientifiques. En contrepartie, la gestion holistique des pâturages, par exemple, vise à éduquer les citoyens pour leur donner le pouvoir de subvenir à leurs besoins tout en améliorant la qualité de l’environnement. L’évaluation de l’efficacité de cette méthode ne doit donc pas se limiter à la capacité de celle-ci à retirer du carbone de l’atmosphère (Briske et al. 2013). Il faut considérer qu’elle peut être réalisée par une grande partie de la population avec la motivation évidente d’une qualité de vie rehaussée par l’aggradation des services écosystémiques fournis par l’environnement local à moyen et à plus long terme. L’éducation à un développement humain plus harmonieux prend malgré tout du temps, mais celle-ci peut entraîner une amélioration globale de la biocapacité planétaire tout en accélérant l’indépendance énergétique des communautés qui y participent.

Conclusion

L’influence du développement humain sur la planète est tel que certains experts ont déclaré l’existence d’une nouvelle ère géologique, l’anthropocène (Crutzen, 2002). Pour y faire face, la réalisation d’une intervention à grande échelle dans le but de rétablir l’équilibre naturel des gaz dans l’atmosphère est de plus en plus souvent envisagée. D’une part, la géo-ingénierie, telle qu’elle est actuellement définie dans le milieu scientifique, mérite d’être étudiée avec la plus grande attention. D’autre part, la puissance combinée des actions humaines a sans contredit démontré sa capacité à transformer rapidement le visage de la Terre. Pour rapprocher les visions du monde divergentes à travers le monde, certains chercheurs proposent de définir le développement durable comme une vision du monde en construction favorisant un développement éthique en harmonie avec la nature. Même si elles semblent opposées, les approches plus analytiques pourraient permettre de démontrer l’efficacité des approches holistiques du moment que les indicateurs d’évaluation employés représentent une pluralité de critères. Sans une plus grande ouverture dans les milieux scientifiques, les méthodes alternatives risquent de rester marginales avec un impact potentiel difficile à mesurer.

Références

Corner, A. et Pidgeon, N. (2010) Geoengineering the climate : The social and ethical implications. In Environment : Science and Policy for Sustainable Development. Vol. 52. P. 24-37

Crutzen, P.J. (2002) The geology of mankind. In Nature. No 415. [En ligne] http://www.nature.com/nature/journal/v415/n6867/full/415023a.html

Kumaraswamy, S. et Kunte, K. (2013) Integrating biodiversity and conservation with modern agricultural landscapes. In Biodiversity Conservation. Vol. 22, P. 2735-2750.

Savory, A. (2012) A new context, A new Framework. In Savory Institute. [En ligne] http://www.savoryinstitute.com/media/40632/HOLISTIC-CONTEXT.pdf

The Royal Society (2009) Geoengineering the climate – Science, gouvernance and uncertainty. In The Royal Society. 82p. [En ligne] http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/policy/publications/2009/8693.pdf

Van Opstal, M. et Hugé, J. (2012) Knowledge for sustainable development : a worldviews perspective. In Environment, development and sustainability. Vol. 15, P.687-709

Sacks, A.D. (2013) The Fight Against Global Warming : A failure and A fix. In Savory Institute. [En ligne] http://swelterdesigns.com/climate_articles/the%20fight%20against%20global%20warming%20-%20a%20failure%20and%20a%20fix%20r13.pdf